京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(节选)

一、总体要求

主要目标:坚持稳中求进,在巩固环境空气质量改善成果的基础上,推进空气质量持续改善。全面完成2018年空气质量改善目标;2018年10月1日至2019年3月31日,京津冀及周边地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降3%左右,重度及以上污染天数同比减少3%左右。

实施范围:京津冀及周边地区,包含北京市,天津市,河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市,山西省太原、阳泉、长治、晋城市,山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市,河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市(以下简称“2+26”城市,含河北省定州市、辛集市,河南省济源市)。

基本思路:坚持问题导向,立足于产业结构、能源结构、运输结构和用地结构调整优化,以推进清洁取暖、公转铁、企业提标升级改造为重点,巩固“散乱污”企业综合整治成果,狠抓柴油货车、工业炉窑和挥发性有机物(VOCs)专项整治,加强区域联防联控,有效应对重污染天气,严格督察问责,深入推进秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。

二、主要任务

(一)调整优化产业结构。

1.严控“两高”行业产能。各地加快完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单编制工作,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。2018年12月底前,完成生态保护红线划定工作。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出,推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。城市建成区钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式实施分类处置。钢铁等重污染企业搬迁应重点向区外转移。唐山、邯郸、安阳市不允许新建、扩建钢铁项目,禁止外地钢铁企业搬迁转移至该地。加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度,列入去产能的钢铁企业,需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。

2.巩固“散乱污”企业综合整治成果。

各地要建立“散乱污”企业动态管理机制,进一步完善“散乱污”企业认定标准和整改要求,坚决杜绝“散乱污”项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。2018年9月底前,各地完成新一轮“散乱污”企业排查工作,按照“先停后治”的原则,实施分类处置。

3.深化工业污染治理。自2018年10月1日起,严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值,推进重点行业污染治理设施升级改造。继续推进工业企业无组织排放治理,在安全生产许可条件下,实施封闭储存、密闭输送、系统收集,2018年底前基本完成。有序推进钢铁行业超低排放改造。深化有组织排放控制结烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米,其他生产工序分别不高于10、50、200毫克/立方米;强化无组织排放管控,厂内所有散状物料储存、输送及主要生产车间应密闭或封闭;实施清洁运输,大宗物料和产品主要通过铁路、水路、管道、新能源汽车或达到国六排放标准汽车等方式运输。鼓励城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭,并对废气进行收集处理。

4.加快推进排污许可管理。2018年12月底前,各城市完成陶瓷、再生金属等工业排污许可证核发,将错峰生产方案载入排污许可证。已完成排污许可证核发的行业,2018年10月底前,各城市要将相关错峰生产方案要求补充到排污许可证中。加大依证监管执法和处罚力度,强化信息公开和公众监督,确保排污单位落实持证排污、按证排污的环境管理主体责任,严厉依法打击无证排污违法行为。

(二)加快调整能源结构。

5.有效推进清洁取暖。集中资源大力推进散煤治理,各地应按照2020年采暖期前平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代的任务要求,制定三年实施方案,确定年度治理任务,兼顾农业大棚、畜禽舍等散煤治理工作,同步推动建筑节能改造,提高能源利用效率。坚持从实际出发,统筹兼顾温暖过冬与清洁取暖;坚持因地制宜,合理确定改造技术路线,宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热,积极推广太阳能光热利用;坚持突出重点,优先保障大气污染防治重点地区天然气需求,优先推进对城市空气质量影响大的地区散煤治理;坚持以气定改、以电定改,各地在优先保障2017年已经开工的居民和供暖锅炉“煤改气”“煤改电”项目用气用电基础上,根据年度和采暖期新增气量以及实际供电能力合理确定居民“煤改气”“煤改电”户数和供暖锅炉“煤改气”“煤改电”蒸吨数;坚持先立后破,对以气代煤、以电代煤等替代方式,在气源电源未落实情况下,原有取暖设施不予拆除。根据各地上报,2018年10月底前,“2+26”城市要完成散煤替代363万户。其中,北京市替代15万户,平原地区基本实现散煤“清零”;天津市替代19万户,力争2019年10月底前基本完成散煤治理工作;河北省替代175万户,重点加快北京市以南、石家庄市以北散煤替代工作,力争2019年10月底前基本完成;山西省替代28万户、山东省替代45万户、河南省替代81万户。各地要以乡镇或区县为单元整体推进,完成散煤替代的地区,采取综合措施,防止散煤复烧。严厉打击劣质煤销售,确保行政区域内使用的散煤符合相关煤炭质量标准。

6.开展锅炉综合整治。依法依规加大燃煤小锅炉(含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施)淘汰力度。坚持因地制宜、多措并举。制定并落实供热衔接方案,在确保供热安全可靠的前提下,加快集中供热管网建设,优先利用热电联产等清洁供暖方式淘汰管网覆盖范围内燃煤锅炉。2018年12月底前,北京、天津、河北省(市)基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉;山西、山东、河南省淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉,城市建成区基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。各地开展排查工作,严禁以燃烧醇基燃料等为名掺烧化工废料。2018年10月底前,天津、河北、山东、河南省(市)基本完成每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉超低排放改造,达到燃煤电厂超低排放水平。生物质锅炉应采用专用锅炉,禁止掺烧煤炭等其他燃料,配套布袋等高效除尘设施。积极推进城市建成区生物质锅炉超低排放改造。

(三)积极调整运输结构。

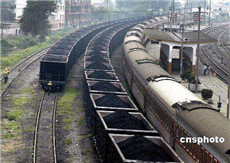

7.大幅提升铁路货运比例。各省(市)要制定运输结构调整三年行动方案,提出大宗货物、集装箱及中长距离货物运输公转铁、铁水联运、绿色货运枢纽建设实施计划,明确运输结构调整目标。充分发挥已有铁路专用线运输能力,大幅减少货物公路运输量,在条件具备的情况下禁止公路运输。加大铁路与港口连接线、工矿企业铁路专用线建设投入,加快钢铁、电解铝、电力、焦化等重点企业铁路专用线建设。新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目,应采用铁路、水路或管道等绿色运输方式。

8.加快车船结构升级。各城市要制定营运车船结构升级三年行动方案,确保2020年城市建成区公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆中新能源和国六排放标准清洁能源汽车的比例达到80%。制定国三排放标准柴油货车及采用稀薄燃烧技术、“油改气”老旧燃气车辆提前淘汰计划。依法强制报废超过使用年限的船舶。自2018年10月1日起,城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政车辆等基本采用新能源或清洁能源汽车;港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源或清洁能源汽车。北京、天津、石家庄、太原、济南、郑州市制定2020年底前建成区公交车全部更换为新能源汽车实施方案。各地加快淘汰国三及以下排放标准柴油货车。

(四)优化调整用地结构。

9.加强扬尘综合治理。严格降尘考核,各城市平均降尘量不得高于9吨/月·平方公里。自2018年10月起,生态环境部每月向社会公布各城市降尘监测结果,各省(市)每月公布区县降尘监测结果。严格施工和道路扬尘监管。2018年10月底前,各城市建立施工工地动态管理清单。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。各地5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控,并与当地有关主管部门联网。

10.推进露天矿山综合整治。原则上禁止新建露天矿山项目。

11.严控秸秆露天焚烧。坚持疏堵结合,因地制宜大力推进秸秆机械还田和秸秆肥料化、原料化、饲料化、基料化、能源化等综合利用。强化地方各级政府秸秆禁烧主体责任,建立全覆盖网格化监管体系,充分利用卫星遥感等手段密切监测各地秸秆焚烧情况,加强“定点、定时、定人、定责”管控,在大气强化督查和巡查过程中强化秸秆露天焚烧检查,自2018年9月起,开展秋收阶段秸秆禁烧专项巡查。

(五)实施柴油货车污染治理专项行动。

12.严厉查处机动车超标排放行为。2018年12月底前,各省(市)对新生产、销售的车(机)型系族全面开展抽检工作。严格新注册登记柴油车排放检验,各地排放检验机构在对新注册登记柴油货车开展检验时,要通过国家机动车排污监控平台逐车核实环保信息公开情况,查验污染控制装置,开展上线排放检测,生态环境主管部门要加强指导监督。依法取消地方环保达标公告和目录审批。

13.加强非道路移动源污染防治。2018年12月底前,各城市要完成非道路移动机械摸底调查,划定并公布低排放控制区。低排放控制区、港口码头和民航通用机场禁止使用冒黑烟等高排放非道路移动机械,对出现冒黑烟的地区、港口和机场等,向社会通报并责成整改。对低排放控制区内使用的工程机械定期开展抽查。加大老旧工程机械淘汰力度。

14.强化车用油品监督管理。2018年10月底前,各地要开展打击黑加油站点专项行动。建立常态化管理机制,实行市场监管、商务、公安、生态环境、应急等多部门联合执法,以城乡结合部、国省道、企业自备油库和物流车队等为重点,通过采取有奖举报、随机抽查和重点检查等手段,严厉打击违法销售车用油品的行为,涉嫌犯罪的移送司法机关。对黑加油站点和黑移动加油车,一经发现,坚决取缔,严防死灰复燃。

(六)实施工业炉窑污染治理专项行动。

15.全面排查工业炉窑。各城市要以钢铁、有色、建材、焦化、化工等行业为重点,涉及钢铁、铸造、铁合金,铜、铝、铅、锌冶炼及再生,水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦、耐火材料、石灰、防水建筑材料,焦化、化肥、无机盐、电石等企业,按照熔炼炉、熔

化炉、烧结机(炉)、焙(煅)烧炉、加热炉、热处理炉、干燥炉(窑)、炼焦炉、煤气发生炉等9类,开展拉网式排查。要与第二次污染源普查工作紧密结合,于2018年10月底前建立详细管理清单。自2018年11月1日起,未列入管理清单中的工业炉窑,一经发现,立即纳入秋冬季错峰生产方案,实施停产。

16.加大不达标工业炉窑淘汰力度。修订完善综合标准体系,加严标准要求,严格执法监管,促使一批能耗、环保、安全、质量、技术达不到要求的产能,依法依规关停退出。对热效率低下、敞开未封闭,装备简易落后、自动化水平低,布局分散、规模小无组织排放突出,以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑,加大淘汰力度。加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉。

17.加快清洁燃料替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉(窑)等,加快使用清洁能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。

18.实施工业炉窑深度治理。铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制,参照钢铁行业相关标准要求执行。已有行业排放标准的工业炉窑,严格执行行业排放标准相关规定。暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑,按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行;自2019年1月1日起达不到上述要求的,实施停产整治。鼓励各地制定更为严格的地方排放标准。

(七)实施VOCs综合治理专项行动。

19.深入推进重点行业VOCs专项整治。按照分业施策、一行一策的原则,推进重点行业VOCs治理。鼓励各省(市)编制重点行业VOCs污染治理技术指南。开展VOCs专项执法行动,严厉打击违法排污行为。2018年12月底前,各地完成重点工业行业VOCs综合整治及提标改造。未完成治理改造的企业,依法实施停产整治,纳入冬季错峰生产方案。

20.加强源头控制。禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低(无)VOCs含量原辅材料和产品。自2019年1月1日起,汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于580、600、550、550克/升。北京、天津、河北省(市)严格执行《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求,加强建筑类涂料和胶粘剂产品质量监督检测;“2+26”城市中其他城市自2019年1月1日起参照执行。积极推进汽修行业使用低VOCs含量的涂料,自2019年1月1日起,汽车修补漆全部使用即用状态下VOCs含量不高于540克/升的涂料,其中,底色漆和面漆不高于420克/升。

21.强化VOCs无组织排放管控。开展工业企业VOCs无组织排放摸底排查,包括工艺过程无组织排放、动静密封点泄漏、储存和装卸逸散排放、废水废液废渣系统逸散排放等。2018年10月底前,各地建立重点行业VOCs无组织排放改造全口径清单,加快推进VOCs无组织排放治理。

加强废水、废液和废渣系统逸散排放控制。含VOCs废水的输送系统在安全许可条件下,应采取与环境空气隔离的措施;含VOCs废水处理设施应加盖密闭,排气至VOCs处理设施;处理、转移或储存废水、废液和废渣的容器应密闭。

22.推进治污设施升级改造。企业应依据排放废气的风量、温度、浓度、组分以及工况等,选择适宜的技术路线,确保稳定达标排放。2018年10月底前,各地要对工业企业VOCs治污设施,开展一轮治污效果执法检查,严厉打击市场不规范行为;对于不能稳定达标排放的简易处理工艺,督促企业限期整改。鼓励企业采用多种技术组合工艺,提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺,或定期更换活性炭并建立台账。

23.全面推进油品储运销VOCs治理。2018年10月底前,所有加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理工作。积极推进储油库和加油站安装油气回收自动监测设备。

(八)有效应对重污染天气。

24.加强重污染天气应急联动。强化省级预报能力建设,2018

年12月底前,省级预报中心基本实现以城市为单位的7天预报能力。统一区域应急预警标准,将区域应急联动措施纳入各城市应急预案。建立快速应急联动响应机制,确保启动区域应急联动时,各相关城市迅速响应、有效应对。当预测到区域将出现大范围重污染天气时,生态环境部基于区域会商结果,通报预警信息,各相关城市要据此及时发布预警,按相应级别启动应急响应措施,实施区域应急联动。

25.夯实应急减排措施。2018年9月底前,各城市完成重污染天气应急预案减排措施清单编制,报生态环境部备案。在黄色、橙色、红色预警级别中,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等主要污染物减排比例分别不低于全社会排放总量的10%、20%和30%,VOCs减排比例不低于10%、15%和20%。

(九)实施工业企业错峰生产与运输。

26.因地制宜推进工业企业错峰生产。实行差别化错峰生产,严禁采取“一刀切”方式。各地重点对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业,实施采暖期错峰生产;根据采暖期月度环境空气质量预测预报结果,可适当缩短或延长错峰生产时间。

27.实施大宗物料错峰运输。各地要针对钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业以及港口码头,制定错峰运输方案,纳入重污染天气应急预案中,在橙色及以上重污染天气预警期间,原则上不允许重型载货车进出厂区(保证安全生产运行、运输民生保障物资或特殊需求产品,以及为外贸货物、进出境旅客提供港口集疏运服务的达到国五及以上排放标准的车辆除外)。重点企业和单位在车辆出入口安装视频监控系统,并保留监控记录三个月以上,秋冬季期间每日登记所有柴油货车进出情况,并保留至2019年4月30日。

(十)加强基础能力建设。

28.完善环境空气质量监测网络。2018年9月底前,各省(市)要在国控监测网基础上,进一步将省控、市控和县控空气质量监测点位统一联网。全面推进国家级新区、高新区、重点工业园区及港口环境空气质量监测站点建设,各城市至少建成一套环境空气VOCs监测站点。继续加快推进京津冀及周边地区大气颗粒物组分和光化学网能力建设。

29.加强污染源自动监控体系建设。2018年10月底前,生态环境部出台VOCs在线监测技术规范。各地要严格落实排气口高度超过45米的高架源安装自动监控设施、数据传输有效率达到90%的监控要求,未达到的予以停产整治。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源,纳入重点排污单位名录,加快安装废气排放自动监控设施,并与生态环境主管部门联网。企业在正常生产以及限产、停产、检修等非正常工况下,均应保证自动监控设施正常运行并联网传输数据。各地对出现数据缺失、长时间掉线等异常情况,要及时进行核实和调查处理。2018年12月底前,钢铁等重点企业厂区内布设空气质量监测微站点,监控颗粒物等管控情况。

30.强化科技支撑。继续推进实施大气重污染成因与治理攻关项目,加强大气污染成因与控制技术研究重点专项等科技项目技术成果的转移转化和推广应用。2018年9月底前,各城市要完成PM2.5源解析更新工作。推广“一市一策”驻点跟踪研究机制,深化“边研究、边产出、边应用、边反馈、边完善”工作模式,对研究形成的成果和共识组织专家统一对外发声。在重污染期间,组织专家解读污染成因机理、污染过程、应急措施及应急效果等。

31.加大环境执法力度。坚持铁腕治污,综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为,强化排污者责任。创新环境监管方式,推广“双随机、一公开”等监管,推进联合执法、交叉执法。加强区县级环境执法能力建设。